はじめに

「油=体に悪いもの」と思い込んでいませんか?

実は魚に含まれる油には、科学的に裏付けられた健康効果があるのです。

魚油に多く含まれるのが「n-3系脂肪酸」と呼ばれる脂肪酸で、特に有名な2つがEPA(エイコサペンタエン酸)とDHA(ドコサヘキサエン酸)です。サプリメントのラベルなどで、一度は目にしたことがあるかもしれません。

今回は、魚油がもたらす医学的な健康効果について解説するとともに、なぜ「サビキ釣り」がおすすめなのか、少しユニークな視点からご紹介していきます。

n-3系脂肪酸(EPA・DHA)とは

脂肪酸の分類

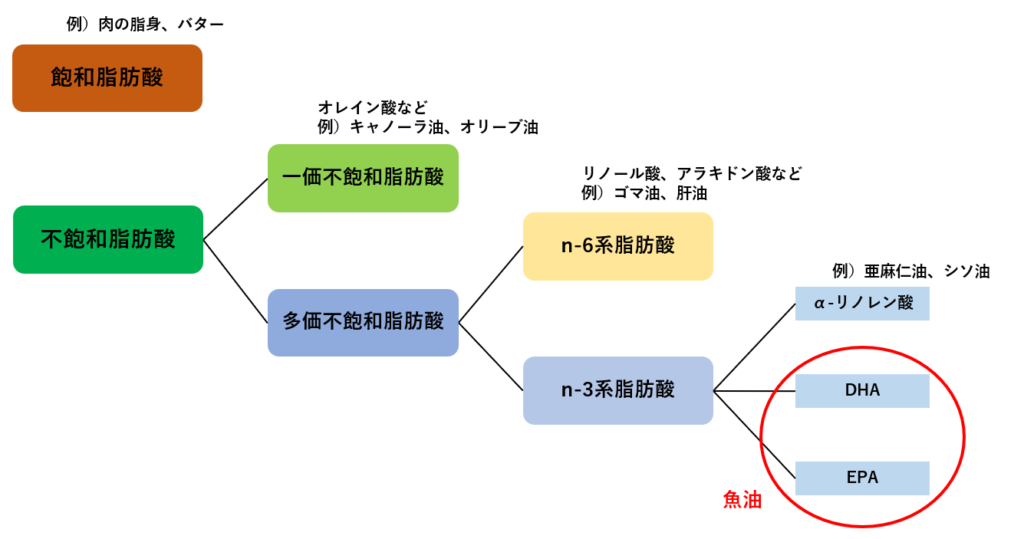

脂肪とひとことで言っても、その種類によって体への影響は異なります。

脂肪酸は大きく「飽和脂肪酸」と「不飽和脂肪酸」に分類されます。

「飽和脂肪酸」は、主に肉の脂身やバターなどの動物性脂肪に多く含まれており、過剰に摂取するとコレステロール値を上げ、健康に悪影響を及ぼすとされています。

一方、「不飽和脂肪酸」の中でも「n-3系脂肪酸」と「n-6系脂肪酸」は、いずれも体内で合成することができないため、「必須脂肪酸」と呼ばれています。

そのため健康を維持するには、これらを日常的に食事から摂取する必要があります。

そして「n-3系脂肪酸」には、植物由来のα-リノレン酸(亜麻仁油やシソ油など)と、魚油由来のEPA(エイコサペンタエン酸)・DHA(ドコサヘキサエン酸)があります。

魚油に期待される健康効果

では、魚油に含まれるEPAとDHAにはどのような健康効果があるのでしょうか?

まず最も確かな効果として挙げられるのが、中性脂肪を下げる作用です。

この効果についてはエビデンスレベルが非常に高く、多くの臨床研究によって確認されています。

さらに、EPAやDHAの摂取によって、心筋梗塞・脳卒中・心不全・高血圧といった循環器疾患のリスクを低下させる可能性があることも、複数の研究で報告されています。

実際に、『高血圧治療ガイドライン2019(日本高血圧学会)』においても、魚油を含む多価不飽和脂肪酸の積極的な摂取が推奨されています。

なお、市販されている魚油サプリメントにも、同様の効果があることが一部の研究で示されています。

ただし、専門家の中には「サプリメントではなく、できるだけ食品から摂取するべき」とする意見もあり、日々の食事から取り入れることが望ましいとされています。

EPA・DHAは医薬品にもなっている

さらに、魚油に含まれるEPAとDHAは医薬品としても正式に承認されています。

日本では、ロトリガやエパデールといったEPA製剤がそれに当たります。

主に高脂血症(特に高TG血症)の治療薬として使用されています。

これらは医師の処方のもとで使用される医薬品であり、血中の中性脂肪を下げる効果があることが認められています。

一般に高脂血症の治療に用いられるフィブラート系ほどの効果はありませんが、魚油由来の脂肪酸が医薬品として認められていることは、その効果に一定の裏付けがあるということでもあります。

EPA・DHAを多く含む食品

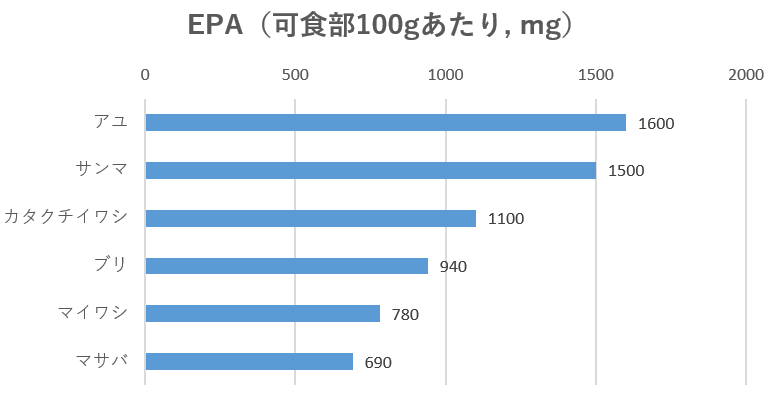

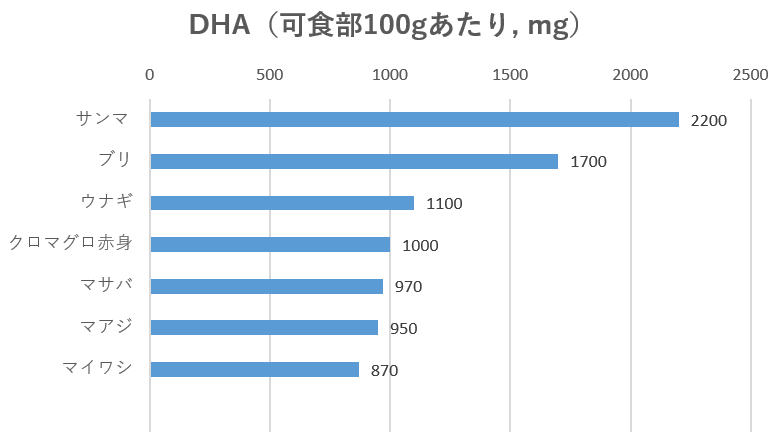

では、EPAやDHAはどのような食品に多く含まれているのでしょうか?

以下のグラフに、代表的な魚の可食部100gあたりのEPA・DHA含有量をまとめています(いずれも生食での比較)。

このように、EPAやDHAは青魚に多く含まれていることが分かります。

どれくらい食べればいいの?

では、EPAやDHAをどれくらい摂取すれば健康効果が期待できるのでしょうか?

日本人の食事摂取基準(2020年版)によれば、成人はn-3系脂肪酸を1日あたりおよそ2g前後摂取することが推奨されています。

これは、青魚を1日あたり約100g(可食部)程度食べれば満たせる量です。

また、国立がん研究センターの大規模調査では、週に3〜5回青魚を食べていたグループで、心筋梗塞のリスクが約70%低下したという報告があります。

こうした知見を踏まえると、週3回以上、青魚を100g程度食べることが一つの目安となるでしょう。

なぜサビキ釣りがおすすめなのか

これまで紹介してきたように、EPAやDHAといったn-3系脂肪酸は青魚に多く含まれています。

しかしその中でも、クロマグロ・ブリ・ウナギ・サンマといった魚は値段が高く、毎日の食卓に並べるにはコストがかかります。

EPAやDHAは、継続的に摂取することで効果を発揮する栄養素です。

そのため「たまに食べる高級魚」よりも、日常的に無理なく食べられる魚を選ぶことが重要になります。

そこで候補に挙がるのが、イワシ・サバ・アジといった比較的安価な青魚です。

ただし、これらの青魚は鮮度が命。

スーパーで購入したものは、時間が経つことで臭みが出ていることもありますし、干物や缶詰は便利ですが、塩分が高くなりがちで習慣的に食べるには工夫が必要です。

そうした問題を一気に解決できる方法があります。それが「自分で釣る」こと。

「サビキ釣り」は主にイワシ・アジ・サバといった青魚をターゲットにした釣り方で、いずれもEPAとDHAの含有量が非常に高い魚です。

初心者でも簡単に始められるのが特徴で、専用の高価な道具をそろえる必要はなく、ダイソーなどの100円ショップにある釣具だけでも十分楽しめます。

さらに、サビキ釣りでは一度にたくさんの魚が釣れることも多く、食べきれない分は冷凍保存しておけば、必要なときに取り出して調理が可能です。

これなら、コストを抑えながらEPAやDHAを安定して摂取することができます。

しかも、自分で釣った魚は抜群の鮮度に加え、「自分で釣った」という体験が味にプラスされ、いっそう美味しく感じられるはずです。

釣りは軽い運動にもなる

また、釣りには適度な身体活動としての側面もあります。

釣りのエネルギー消費量は、運動強度の指標である「METs(メッツ)」でおおよそ3.0メッツとされており、これはウォーキングや軽い体操と同じくらいの負荷に相当します。

特に「サビキ釣り」では、何度も仕掛けを上げ下げしたりする動作が自然と身体を動かすことにつながります。

このように、釣りは楽しみながら魚を手に入れるだけでなく、軽い運動にもなり、健康づくりの一環としても非常に理にかなったアクティビティです。

海辺での活動には注意も必要

一方で海辺での活動には注意すべきリスクもあります。

特に夏場は熱中症に注意が必要です。

長時間、直射日光を浴び続けていると気づかないうちに脱水が進みます。

また、紫外線による日焼けリスク、滑りやすい堤防や岩場での転倒やケガ、水難事故といった危険もあります。

そのため、釣行の際は以下のような対策を心がけましょう

- 帽子や日焼け止めで直射日光を避ける。

- 定期的に水分と塩分を補給する。

- ライフジャケットを着用する。

- 足元は滑りにくい靴を選ぶ。

- 無理のない時間帯(朝や夕方)を選ぶ。

基本的な安全対策をしっかりと行うことで、自然の中での体験がより安心で充実したものになります。

まとめ

今回は、魚油(EPA・DHA)がもたらす健康効果について紹介しました。

魚油(EPA・DHA)は、中性脂肪を下げる作用をはじめ、心筋梗塞や脳卒中などの循環器疾患の予防にも効果があるとされる栄養素です。

こうした健康効果を得るためには、継続的に摂取することが重要であり、日常的に青魚を食べる習慣がポイントになります。

中でも、イワシ・アジ・サバといった青魚は、EPA・DHAを豊富に含み、サビキ釣りで手軽に手に入れることができます。

釣りは適度な運動にもなり、鮮度抜群の魚を自分で調達できるという理想的な体験です。

中性脂肪が気になる方は、まずは週末のサビキ釣りから始めてみませんか?

参考)『健康食品・サプリ[成分]のすべて 第7版』ナチュラルメディシン・データベース p362-368

『日本人の食事摂取基準 2020年版』監修:伊藤貞嘉/佐々木敏 第一出版 p134,151,436,448,453

『40代からはじめる あなたの予防医学』著:角田拓実 自由国民社 p156,157

コメント