温泉で節税!? 意外な制度をご存知ですか?

「温泉に入って健康」だけでなく、「温泉に入って節税も!?」と思わず驚く制度が存在します。

それが 「温泉利用型健康増進施設」を活用した医療費控除制度です。

一定の条件を満たせば、温泉施設の利用料や施設までの交通費が、所得税の医療費控除の対象となります。

本記事では、その仕組みとメリット、利用時の注意点についてわかりやすく解説します。

温泉利用型健康増進施設とは?

1988年に、厚生労働省が国民の健康づくりを支援する上で必要な運動施設として「健康増進施設」を創設しました。

健康増進施設には①運動型健康増進施設、②温泉利用型健康増進施設、③温泉利用プログラム型健康増進施設の3類型の施設があります。

このうち「②温泉利用型健康増進施設」が今回ご紹介する、温泉の効果を活用して健康づくりを目的とする施設です。

- 温泉を利用した入浴設備と運動設備(ジムやプール)が整備されている

- 医師の発行する「温泉療養指示書」に基づき、専門スタッフが入浴指導を行う

- 医療機関と連携しており、安全管理や応急処置にも対応している

現在、日本全国に18か所(2025年時点)の施設が認定されています。

施設一覧や制度の詳細は以下も併せてご参照ください。

医療費控除の対象になる費用とは?

認定施設で温泉療養を行った場合、以下の費用が医療費控除の対象となります。

- 認定施設の利用料(入浴・指導料含む)

- 自宅から施設までの往復交通費

ただし、宿泊費や食事代など、滞在にかかる費用は医療費控除の対象にならないので注意が必要です。

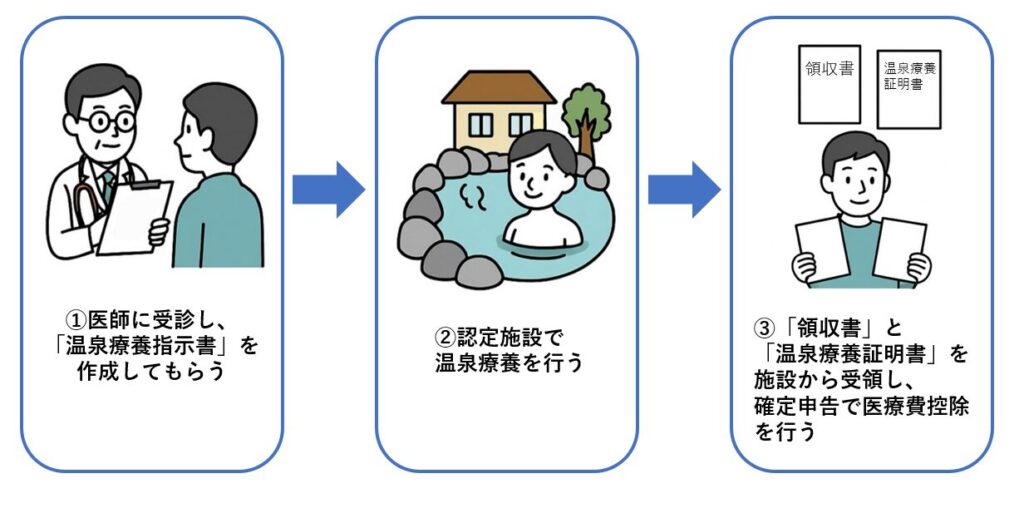

医療費控除までの手順

①医師に受診し「温泉療養指示書」を作成してもらう

かかりつけ医や温泉療法医、認定施設が提携関係を結んでいる医師に受診をして、「温泉療養指示書」を発行してもらいます。

温泉療養指示書は制度上、医師であれば誰でも作成できますが、この制度の知名度不足から、かかりつけ医で作成してもらえないことも考えられます。

その際は、温泉療法医や温泉療法専門医に相談するのが良いでしょう。

②認定施設で温泉療養を行う

温泉療養指示書を持参の上、施設を利用します。

施設利用の際は、施設にいる温泉利用指導者のプログラムに従い、温泉療養を実施します。

医療費控除の対象となるには、おおむね1か月以内に7日以上の利用が必要です。

③「領収証」と「温泉療養証明書」を施設から受領し確定申告で医療費控除を行う

施設利用が終わったら、「領収証」と「温泉療養証明書」を施設から受領します。

いずれも確定申告で医療費控除を行う際に必要になりますので、必ず受け取りましょう。

制度利用の課題と注意点

温泉の利用が医療費控除の対象になるという制度は非常に魅力的ですが、実際に活用するためにはいくつかの課題があります。

- 医療費控除として認められるためには、要件を満たした証明書類(指示書や証明書)が必要で手続きが煩雑

- 「温泉療養指示書」を作成してくれる医師が少ない

- 1か月以内に7日以上の連続または断続的な利用が必要で、まとまった時間が取りにくい方にはハードルが高い

- 年間の医療費が10万円未満の場合、医療費控除の対象とならないことがある

私としては以下のように制度が柔軟に見直されれば、より多くの方が健康と制度の恩恵を受けられると感じています。

- オンライン診療によって温泉療養指示書を発行できる仕組み

- 7日未満の短期利用でも医療費控除の対象とする

- 宿泊可能な施設においては、宿泊費も医療費控除の対象に含める

まとめ

温泉を楽しみながら条件を満たせば医療費控除も受けられる「温泉利用型健康増進施設」は、知っておくと得する制度のひとつです。

手続きや利用条件にハードルはあるものの、活用できれば節税につながるチャンスでもあります。

制度の内容をしっかり確認し、自分に合った形で上手に活用してみてはいかがでしょうか。

参考)「最新温泉医学」著:日本温泉気候物理医学会 p280-281

コメント