はじめに

健康食品のパッケージを手に取ったとき、「特定保健用食品(トクホ)」「機能性表示食品」「栄養機能食品」といった表示を見かけたことはありませんか。

これらは総称して「保健機能食品」と呼ばれ、特定の健康効果が期待できる食品に対して、一定の基準を満たす場合に機能の表示が認められるものです。

では、同じく健康効果が期待できる「医薬品」とは何が違うのでしょうか。

また、健康食品の中には「サプリメント」「栄養補助食品」「健康補助食品」など、似たような表示が氾濫しており「結局どれが何なのか分からない」という方も多いはずです。

そこで本記事では、これらの分類を整理し分かりやすく解説します。

さらに、市販の「カルシウム関連商品」を例に挙げて、それぞれの分類ごとの商品や表示の違いを具体的に紹介します。

この記事を読めば、複雑に感じる健康食品の分類がすっきり理解でき、目的に合わせた商品を選べるようになるでしょう。

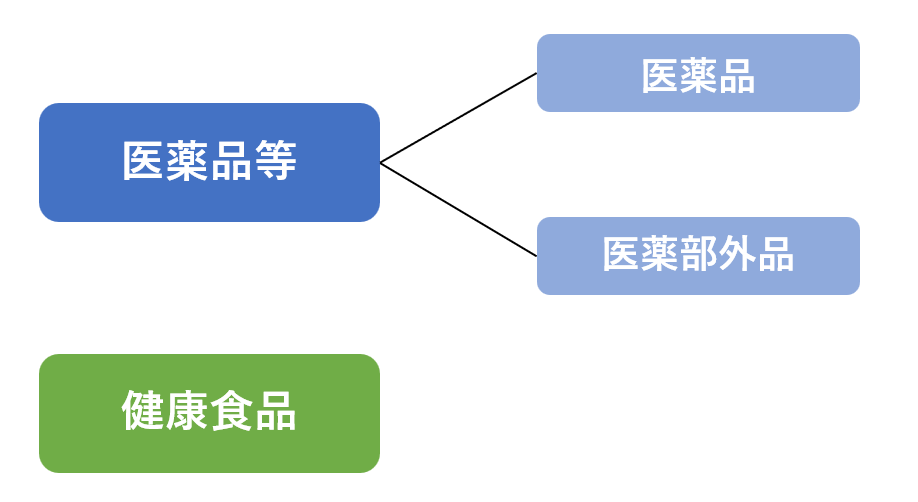

分類①|「医薬品等」か「健康食品」か

健康のために私たちが口にするものは、まず大きく「医薬品等(医薬品・医薬部外品)」か「健康食品」かで分けられます。

医薬品・医薬部外品に該当しないものは、すべて広い意味で「健康食品」に分類されます。

医薬品

[概要]

病気の治療や予防を目的とし、人体に対して直接的かつ明確な作用を示すものです。

[制度]

薬機法第2条に基づき、厚生労働省の承認・指定を受けて販売されます。

そのため効果と安全性のバランスが厳しく審査されます。

[表示]

治療や予防のための効能を明確に記載できるのが特徴です。

医薬部外品

[概要]

治療や予防ではなく、軽度な症状の改善や衛生保持を目的とするものです。

健康効果をもたらす成分を含みますが、医薬品に比べて人体への作用はマイルドです。

[制度]

薬機法第2条第2項に基づき、厚生労働省の承認が必要になります。

[表示]

表示できる効能は医薬品よりも限定されます。

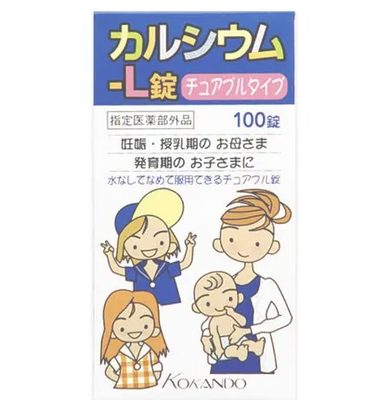

具体例:カルシウム-L錠 クニヒロ(指定医薬部外品)

[表示]

妊婦・授乳期、発育期、老年期のカルシウムの補給

「骨がもろくなるのを防ぐ」といった治療や予防を目的とした記述はないですね。

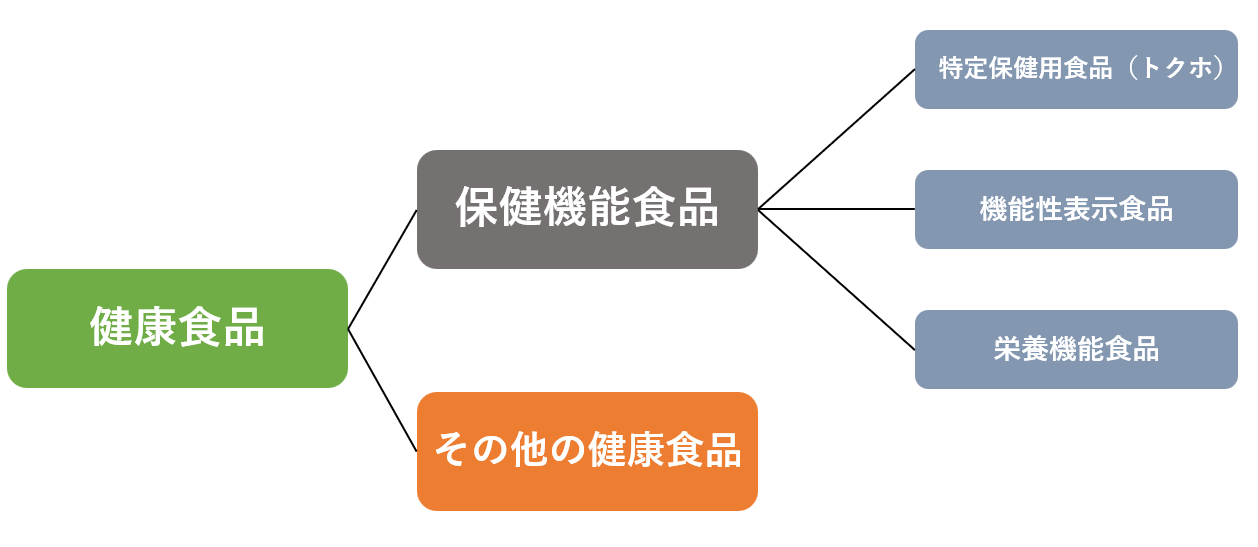

分類②|「保健機能食品」か「その他の健康食品」か

医薬品・医薬部外品に分類されない「健康食品」は「保健機能食品」か「その他の健康食品」に分けられます。

保健機能食品とは、健康の保持・増進に役立つ成分や効果について表示ができる食品のことです。

以下の3種類に細分化されます。

- 特定保健用食品(トクホ)

- 機能性表示食品

- 栄養機能食品

特定保健用食品(トクホ)

[概要]

特定の保健の効果が科学的に証明されており、国から表示を許可された食品です。

[制度]

企業が提出した科学的根拠や安全性データを消費者庁が審査・許可します。

[表示]

許可を受けた商品はトクホマークを表示することができます。

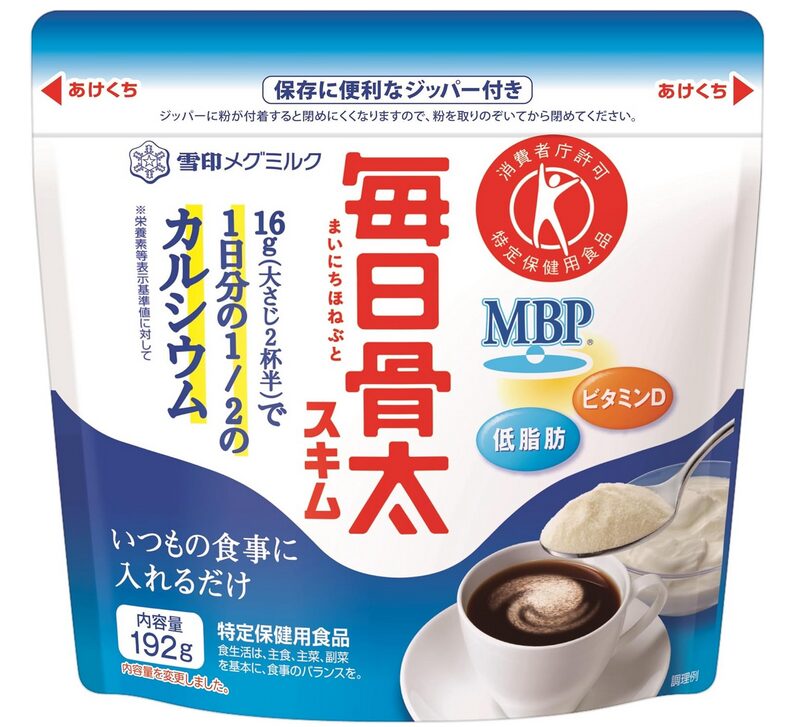

具体例:毎日骨太 スキム

[表示]

この食品はカルシウムを豊富に含みます。

日頃の運動と適切な量のカルシウムを含む健康的な食事は、若い女性が健全な骨の健康を維持し、歳をとってからの骨粗鬆症になるリスクを低減する可能性があります。

トクホマークがついていますね。

効果についても、医薬品等と違って柔らかい言い回しになっています。

機能性表示食品

[概要]

健康の維持・増進に役立つ機能を表示できる食品です。

[制度]

企業は安全性や機能性の根拠を消費者庁に届出します。

一方で、国はその内容に関して審査や許可を行いません。

[表示]

企業の責任で効果を表示します。

そのため企業は科学的根拠に関して情報公開が義務付けられています。

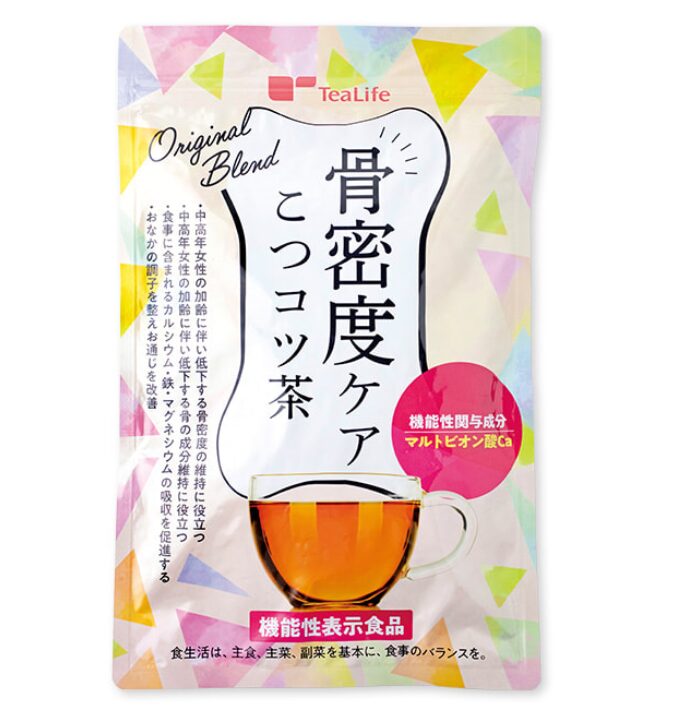

具体例:骨密度ケア こつコツ茶

[表示]

本品にはマルトビオン酸Caが含まれています。

マルトビオン酸Caには、中高年女性の加齢に伴い低下する骨密度の維持に役立つ機能や骨の成分維持に役立つ機能、食事に含まれるカルシウム・鉄・マグネシウムの吸収を促進する機能、おなかの調子を整えお通じを改善する機能があることが報告されています。

医薬品等のような効能に関する記載はなく、マイルドな表現になっていますね。

栄養機能食品

[概要]

国が定めた栄養成分と含有量の基準を満たす場合に、その栄養成分の機能を表示できる食品です。

[制度]

消費者庁への届出や審査は不要です。

[表示]

表示は定められた定型文に限られます。

その他の健康食品

これまでの分類に当てはまらない健康食品は、すべて「その他の健康食品」に分類されます。

ここには「サプリメント」「栄養補助食品」「健康補助食品」などが含まれます。

これらは国の制度による表示基準の対象外であり、効能の記載はできません。

表示可能なのは「不足しがちな栄養補給に」などの抽象的な表現のみとなります。

まとめ

今回は「医薬品等」や「健康食品」について整理して解説しました。

これらは、その分類によって表示できる効能や期待できる効果が大きく異なります。

また、誤解を恐れずに言えば、一般的には「医薬品 > 医薬部外品 > トクホ > 機能性表示食品・栄養機能食品 > その他の健康食品」の順に、健康効果が期待できる傾向にあります。

ただし、これはあくまで制度上の位置づけや表示可能な効能の範囲に基づく目安であり、個別の商品や使用目的によって最適な選択は異なります。

以下の表に目的別の選び方をまとめました。

| 目的 | おすすめ分類 | 備考 |

|---|---|---|

| 病気の治療や予防 | 医薬品 | 効能が明記され、国が承認 |

| 軽度な症状や衛生保持 | 医薬部外品 | 医薬品より作用はマイルドだが効果を明記可能 |

| 科学的根拠と国の審査を重視 | 特定保健用食品(トクホ) | 国が科学的根拠を審査・許可 |

| 気軽に機能を試す | 機能性表示食品 | 企業責任で表示、種類が豊富 |

| 栄養素だけ補いたい | 栄養機能食品 | 栄養素の基準を満たしている |

| 日常的な栄養補助 | その他の健康食品 | 制度外だが自由度が高い |

病気の治療や予防を目的とするのか、健康食品で健康増進を目指すのか、それとも普段の栄養補助を重視するのか、まずは自分の目的を明確にしてから、分類と表示を確認しましょう。

そうすれば、広告やパッケージのキャッチコピーに惑わされず、自分に合った商品を選べるはずです。

コメント