はじめに

観光地や温泉街で見かける「足湯」。

最近では、自宅で楽しめるフットバス専用の容器も販売されており、バケツや洗面器など身近な道具を使って足湯を取り入れる人も増えてきました。

しかし一方で、「足だけしか浸かっていないのに、本当に健康にいいの?」「全身浴と比べて効果が弱いのでは?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

実は、足湯には医学的に認められた健康効果があるのです。

全身浴とは違った利点もあり、持病の状態やライフスタイルによってはむしろ足湯の方が適している場面もあります。

今回は、医師であり日本温泉気候物理医学会の会員である筆者が、足湯の健康効果やオススメの入浴法について、わかりやすく解説していきます。

足湯の健康効果

足湯にはどんな効果があるの?

足湯にはさまざまな健康効果が期待できます。

まず、足を温めることで温熱効果により血流が促進され、足のむくみ改善に役立ちます。

また、ふくらはぎは「第二の心臓」とも呼ばれるほど血液循環に関与しており、この部位を温めることで、足先だけでなく全身の血行が良くなります。

そのため、冷え性に悩む方にとって、足湯は手軽で効果的な温活法といえるでしょう。

足湯には自律神経のバランスを整える働きもあります。

適切な温度と時間で入浴することで副交感神経が優位になり、心身がリラックスした状態へと導かれます。

その結果、ストレスの軽減や睡眠の質の向上にもつながります。

さらに、足湯は全身浴に比べて温熱刺激や水圧の影響が小さいため、身体への負担が軽く、心疾患や高血圧など循環器系の持病がある方でも安全に行うことができます。

寝たままでも、服を着たままでも実施できるため、高齢者の介護の場面や、テレビや読書をしながら日常生活に取り入れることも可能です。

このように、足湯は手軽に行える健康習慣として幅広い世代におすすめです。

足湯に関する研究

実際に、足湯が身体に与える影響を調べた研究があります。

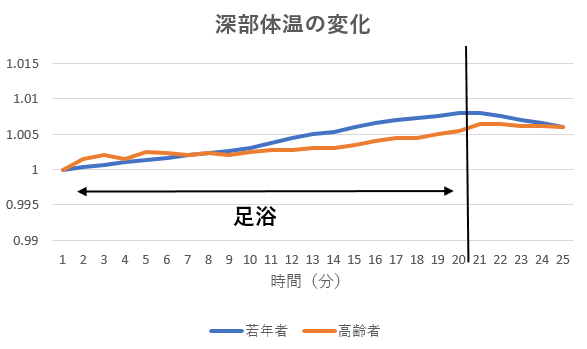

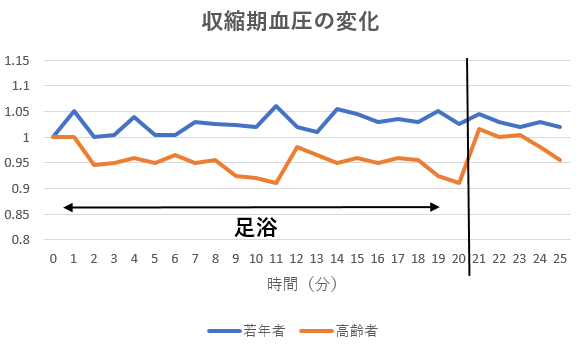

ここでは、足湯による深部体温と血圧の変化に関する研究をご紹介します。

40℃のお湯で20分間足湯を行った場合、若年者と高齢者のいずれも深部体温が上昇することが確認されています。

高齢者では若年者に比べて深部温の上昇は緩やかでしたが、それでも足という限られた部位を温めるだけで、全身の温熱効果が得られることが分かります。

また、収縮期血圧の変化を見ると高齢者で血圧の低下が見られました。

さらに、拡張期血圧でも同様の変化を認めました。

参考)美和千尋,杉村公也,白石成明,他:足浴が高齢者の鼓膜音,発汗量,血圧,心拍数に及ぼす影響.日温気物医誌 2007; 70: 84-88.

足湯のオススメの入浴方法

足湯の効果をしっかりと受けるためには、適切な入浴法を守ることが重要です。

足湯は部分浴であるため、全身浴に比べて体全体の温まり方は緩やかになります。

そのため、やや高めの温度設定が効果的とされており43℃程度の高温で行うことが推奨されます。

また、入浴時間は20分程度と少し長めに設定することで、身体の深部までしっかりと温まります。

さらに、入浴剤を活用するのもおすすめです。

特に人工炭酸成分を含む入浴剤を使用することで、末梢血管の拡張が促され、血流がよりスムーズになり温熱効果も高まります。

なお、足湯と似た方法として手浴もあります。

手浴は足湯よりも加温効果が高いとされており、同様の健康効果が期待できます。

ただし、手をお湯に浸けている間は手が使えないため、日常生活の中での取り入れやすさを考えると、足湯の方が継続しやすいというメリットがあります。

まとめ

今回は足湯の健康効果とおすすめの入浴法について解説しました。

足湯は足を温めるだけの簡単な入浴法ですが、血流促進や自律神経の調整など、全身に良い影響をもたらす健康習慣です。

全身浴に比べて身体への負担が少なく、日常生活に無理なく取り入れやすいのも大きな魅力といえるでしょう。

適切な温度や時間、入浴剤の活用など、少しの工夫でその効果をさらに高めることができます。

高齢者や持病を持つ方にも安心して活用できる足湯、ぜひ日々の健康管理に取り入れてみてください。

コメント