はじめに

夏の富士山には、毎年たくさんの登山者が訪れます。

標高3,776mの富士山では、夏でも気温が氷点下近くまで下がることがあり、環境は非常に厳しいです。

そのため体調を崩す登山者も少なくありません。

そこで、富士山8合目には、登山者のための救護所として「富士山衛生センター」という診療所が設けられています。

「富士山衛生センター」は日本で最も高い場所にある診療所であり、富士宮ルート8合目の標高3,250mに位置しています。

富士山衛生センターでは、登山者の安全を守るために24時間体制で診療が行われています。

私が初期研修を行っていた病院では、このセンターでの診療に従事する研修プログラムがありました。

実際に現地で勤務した経験をもとに、医師が富士山の診療所でどのような生活を過ごすのかをご紹介したいと思います。

富士山衛生センターの基本情報

開設時期と診療体制

富士山衛生センターは登山シーズンである7月中旬から9月上旬に期間限定で開設されます。

診療体制は日によって異なりますが、「医師+医学生」や「医師+研修医+医学生」「医師+看護師」といった、少人数の組み合わせで対応しています。

私は2024年8月(平日)に「医師+私(研修医)+医学生」の3名体制で2泊3日の勤務を行いました。

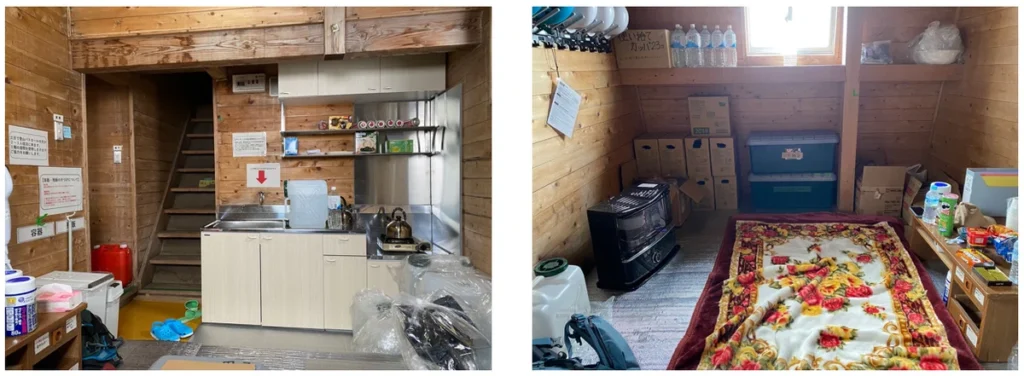

診療所の構造や設備

診療所の構造や設備についてご紹介します。

富士山衛生センターは地上・地下の2階建ての建物で、診療スペースは地上に設けられています。

入口を入ってすぐのエリアには、問診票と体温計が設置されており、来院した患者さんにはまず体温測定と問診票の記入をしてもらい、その後インターホンで呼び出してもらう仕組みです。

奥にある診察室にはベッドが2台あり、AEDや酸素ボンベ、点滴、常備薬、挿管セット、縫合セットなど各種医療設備がそろっています。

一方、地下部分は医療スタッフの生活スペースとなっており、居間や寝室があります。

地下部分については後述します。

2泊3日の勤務スケジュール

初日

6:30~10:00

朝6時半に病院に集合し、専用車で富士山5合目まで向かいました。

5合目で医師・医学生と合流し、ブルドーザーで富士山衛生センターまで移動しました。

ブルドーザーには山小屋へ届ける荷物も満載されており、荷下ろしをしながら進むため、診療所到着までは2時間ほどかかりました。

ブルドーザーは早歩き程度のゆっくりとしたスピードで進みますが、車体は大きく揺れ、決して快適とは言えませんでした。

10:00~15:00

富士山衛生センターに到着後は、前の勤務者からの引継ぎを受けて勤務開始となりました。

ただし、山小屋のチェックインが14~15時という関係で、午前中の登山客は少なく、この時間帯には診療の呼び出しはありませんでした。

そのため居間で医師・医学生と談笑したり、お菓子を食べたりしながらのんびり過ごしました。

15:00~21:00

午後から夕方にかけては徐々に登山者が増え、患者さんが訪れはじめました。

対応したのは10名ほど。いずれも軽症だったこともあり、穏やかに初日の勤務を終えました。

20時に山小屋は消灯時間となり、私たちもそれに合わせて就寝しました。

幸い、夜間の呼び出しはありませんでした。

2日目

5:30~10:00

この日は天候にも恵まれ、一緒に勤務している医師から「山頂まで行ってきてもいいよ」と許可をもらえたので、パトロールがてら山頂を目指しました。

9時頃に富士山頂へ登頂し、神社で焼印をもらい山頂を後にしました。

10:00~21:00

平日だったため、登山客は前日同様に少なく、日中の患者対応は初日と同程度でした。

この日も穏やかでリラックスできる1日でした。

21:00~1:30

就寝。

3日目

1:30~5:30

夜明け前の1時半頃、インターホンが鳴り始め、患者対応が続きます。

ご来光を目指して深夜から山頂に向かう方が多いため、この時間帯は登山者が多くなります。

症状が改善せず滞在時間が長い患者さんもいたので、この後は結局一睡もできませんでした。

5:30~10:00

日の出とともに患者さんの来院は落ち着き、10時で私の勤務は終了となりました。

帰路は徒歩で5合目まで下山しました。

限られた設備とスタッフで過ごした2泊3日は、普段の病院勤務とはまったく異なる特別な経験であり、高地での医療の現実を知る貴重な機会となりました。

どんな患者さんが来るの?

私が勤務中に対応したケースや、他の研修医の話、過去の診療記録をもとに、どのような症状の患者さんが多いのかをご紹介します。

患者さんの8割は高山病

3日間の勤務を通して、患者さんの約8割は高山病でした。

高山病とは、気圧が低く酸素濃度の低い高地環境に適応しきれないことで起こる疾患で、吐き気、嘔吐、倦怠感、頭痛、めまいなどの症状を引き起こします。

実際、高山病で診療所を訪れる患者さんのほとんどは酸素飽和度(SpO2)が80%前後(正常は95~100%)と酸素欠乏状態でした。

治療としては、酸素投与と内服薬(ダイアモックス、ロキソニン、カロナール、ナウゼリンなど)を使用します。

酸素を吸入することで酸素飽和度は急速に改善しますが、酸素マスクを外すとすぐに症状が再燃するため、根本的な治療は下山しかありません。

そのため、高山病の患者さんには基本的には下山を推奨していました。

しかし、遠方から訪れている方が多く、「登頂したい」という強い希望がある方も少なくありません。

頑張って登山を続ける方と下山を選択する方の割合は半々くらいだった印象です。

高山病以外の症状は?

高山病以外では、外傷が1割、その他の症状が1割でした。

外傷ではほとんどの方が軽症で、転倒による擦り傷や、下山中に足をひねった等が大多数でした。

そのため基本的には応急処置のみで対応できました。

一方で、(私は経験しておりませんが)滑落などによる骨折で来院される方もいます。

自力歩行が困難な場合には、ブルドーザーを使って5合目まで搬送することになるようです。

その他の症状としては、本当に様々な患者さんが訪れます。

日中の熱さによる熱中症、夜間や雨天時の低体温症など、環境の変化が引き起こす疾患は頻度が高いです。

また、過去の診療記録には「登山中に心筋梗塞を発症した例」や「山頂で雷に打たれた例」など重篤な症例も記載されていました。

しかし、診療所の医療設備は乏しく、できる処置は限られています。

ブルドーザーで下山しても、5合目まで約1時間、そこから最寄りの医療機関までさらに約1時間を要するため、重篤なケースに迅速に対応するのは非常に難しいのが現実です。

そのため、体調の異変を感じた段階で早めの判断と行動をとることが、命を守る上で何より重要だと感じました。

外国人患者への対応

富士山には多くの外国人登山客が訪れています。

環境庁の調査によると、富士宮ルートでは登山者の約1割が外国人というデータもあります。

昨今、テレビやSNSでは外国人登山客の軽装・弾丸登山や迷惑行為が話題になっています。

そこで、実際に診療所に来られた外国人の患者さんについて紹介します。

私の勤務中には2名の外国人を診療しました。

どちらも日本語が堪能で、症状も軽症だったため問題はありませんでした。

一方、同期の研修医の話や過去の記録を見ると、言語の壁や文化の違いによるトラブルも散見されるようです。

「診療所に泊まらせてほしい」と訴える団体や、半袖半ズボンで登山し低体温症になった方、軽症にも関わらずブルドーザー搬送を求める例など、現場では対応に苦慮するケースもあったそうです。

診療所には外国語の問診票はありますが、通訳機器などは置いておらず、英語対応にも限界があります。

外国人登山客こそ、万全の装備と下調べが必要であると感じました。

診療にかかるお金は?

富士山衛生センターの診療は無料で受けることができます。

一方で、診療所開設期間を通して、約700万円の費用がかかっています。

そのため、患者さんには任意の協力金の支払いをお願いしていました。

以下の金額が協力金の目安です。

- 高山病の治療(酸素投与、薬の処方):3,000円程度

- 軽症の外傷処置:1,000円程度

- 消毒や絆創膏のみ:500円程度

ただ、やはり協力金という形だと支払う金額に差があるので、今後は一律料金の導入も検討されるべきだと感じました。

高山病予防のアドバイス

富士登山を楽しむためには、高山病に備えることが大切です。

ここでは高山病を予防するためのポイントをご紹介します。

まず大切なのは、日程に余裕を持ち、ゆっくりとしたペースで登山することです。

山頂が近づくにつれ、酸素分圧はどんどん低下します。一度息が上がると、そのまま酸素不足に陥り、高山病を引き起こすリスクが高くなります。

「ちょっとゆっくりすぎるかな?」と思うくらいのペースで登山するのが、実はちょうど良いのです。

次に、水分補給についてです。登山中は脱水になりやすく、脱水は高山病の症状をさらに悪化させる可能性があります。

こまめな水分補給を心がけましょう。

そして水分補給は水やお茶ではなく、OS-1などの経口補水液を活用するのがおすすめです。

水とともに汗で失われたミネラルも一緒に補給できるため、身体のバランスを保ちやすくなります。

そして、どうしても高山病が心配な方は、医師による処方のもとで「ダイアモックス」という薬を高山病の予防のために内服する方法もあります。

登山前日から内服することで、高山病予防効果が期待できると言われています。

ダイアモックスはドラッグストアなどでは販売されておらず医師の処方が必要です。

費用は自費で数千円程度で、オンライン診療などで対応してくれるクリニックもあるようです。

高山病は、運動経験や体力にかかわらず誰にでも起こり得ます。

せっかくの富士登山を体調不良で台無しにしないためにも、十分な準備と対策をして、安全に山を楽しんでいただけたらと思います。

富士山衛生センターの生活環境

富士山衛生センターは診療所であると同時に、医療スタッフが滞在する生活の場でもあります。

勤務期間中に私がどのような環境で生活していたのかをご紹介します。

居住スペース

診療所の地下部分には、医療スタッフが生活する居間と寝室があります。

患者さんが来ない時間は、みんな居間でゆったりと過ごしていました。

居間には、お菓子やカップラーメン、飲料水などが常備されており、空腹を感じることはありませんでした。

また、富士山ではゴミを持ち帰るのが原則ですが、診療所にはゴミ箱が設置されており、食事やお菓子のゴミを捨てられる点も助かりました。

寝室は個室が3部屋あり、それぞれがプライベート空間として使える仕様でした。

通信・電源・防寒対策

通信環境としては、8合目でもドコモの電波は問題なく通じました。

Wi-Fiも設置されていましたが、電波が非常に弱く、ログイン形式も不便で私は使いませんでした。

居間には唯一のコンセントがありましたが、山小屋と発電機を共有しているため電力供給が少なく、スマホの充電以外では使用しませんでした。

夜間は気温が氷点下近くまで下がるため、灯油ストーブと厚着で防寒対策を行いました。

ガスコンロが故障していたため、お湯を沸かすのも灯油ストーブで行っていました。

水回り・衛生環境

診療所には水道が通っておらず、ポリタンクに貯めた水を生活用水として使用していました。

当然お風呂はないため、滞在中は介護用の体拭きシートやドライシャンプーを持参し、簡単な清拭で対応しました。

トイレはボットン式でしたが、バイオトイレで意外にも清潔感があり、臭いもほとんどありませんでした。

食事

食事はすべて、8合目山小屋「池田館」の方がお弁当を提供してくださいました。

1日3食(朝・昼・夜)無料で提供され、朝は5時半、昼は11時、夜は17時半と全体的に早めの時間でした。お弁当はどれもとても美味しかったです。

ただ、患者対応と配膳の時間がかぶってしまうとお弁当が冷めてしまい、再度温める方法がない点が少し残念でした。

まとめ

富士山衛生センターでの2泊3日の研修体験について紹介しました。

診療の大部分は高山病への対応で、登山という非日常的な状況ならではの医療ニーズに触れることができました。

また、医療資源が限られた中で診療を行う難しさや、外国人登山者への対応、生活環境の工夫など多くの学びがありました。

この記事が富士山衛生センターでの医療について知る一助になれば幸いです。

コメント